香港的稳定币监管体系与美国存在本质差异,这种差异深刻影响着全球数字货币格局的演变。两地虽同为金融中心,却在监管逻辑、战略目标和技术路径上呈现出鲜明对比,反映出对货币主权与金融创新的不同权衡。

香港建立了高度集中的统一模式,由金融管理局直接主导牌照发放并执行严格标准。发行人必须确保储备资产全额覆盖稳定币价值,且用户可随时赎回,同时允许锚定港元、美元乃至人民币等多种货币。而美国则采用联邦与州协同的分级监管,其最新法案明确聚焦美元稳定币,仅认可短期美债及现金等高流动性美元资产作为储备,并试图通过立法限制非美元稳定币的发展空间。这种结构差异决定了市场准入门槛的高低与创新灵活度。

战略目标的分歧进一步凸显两地路径差异。香港的核心诉求是巩固国际金融枢纽地位,通过多元货币锚定策略吸引全球资本,尤其为人民币国际化提供离岸试验场。其监管虽严格,但开放的技术包容性可能推动稳定币在跨境支付等场景的突破。反观美国,法案核心意图在于维护美元霸权,将稳定币作为扩张美元流动性与消化美债的工具,政策导向更侧重传统金融体系的延续。这种目标差异直接影响了稳定币的定位——香港视其为新金融生态基础设施,美国则强调其服务于现有货币体系的功能。

储备资产管理的严格程度也构成关键分野。香港要求发行人持有足额低风险资产,包括特定主权债券及银行存款,并设置风险缓冲机制。美国则更强调储备资产的美元纯度,几乎排斥非美元资产,且倾向于将稳定币储备与银行体系深度绑定。这种设计导致美国稳定币可能与传统银行业形成竞争,而香港模式更注重独立储备池的稳定性。

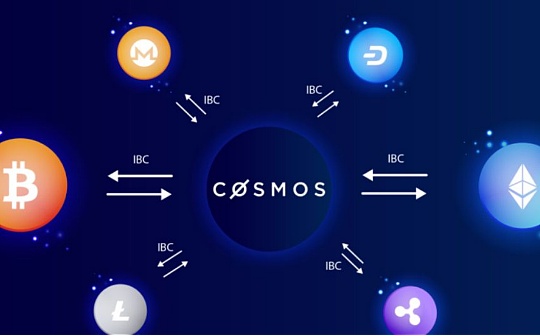

香港的多元锚定策略,尤其探索与数字人民币的协同,可能挑战美元稳定币在亚太区的优势;而美国通过法案加速美元稳定币主流化,但创新活力可能受限于合规成本。技术中立性成为香港的潜在优势,其政策未限制底层区块链选择,为多链生态发展保留空间;美国则因监管重心偏向传统金融机构,或抑制去中心化稳定币的生存土壤。